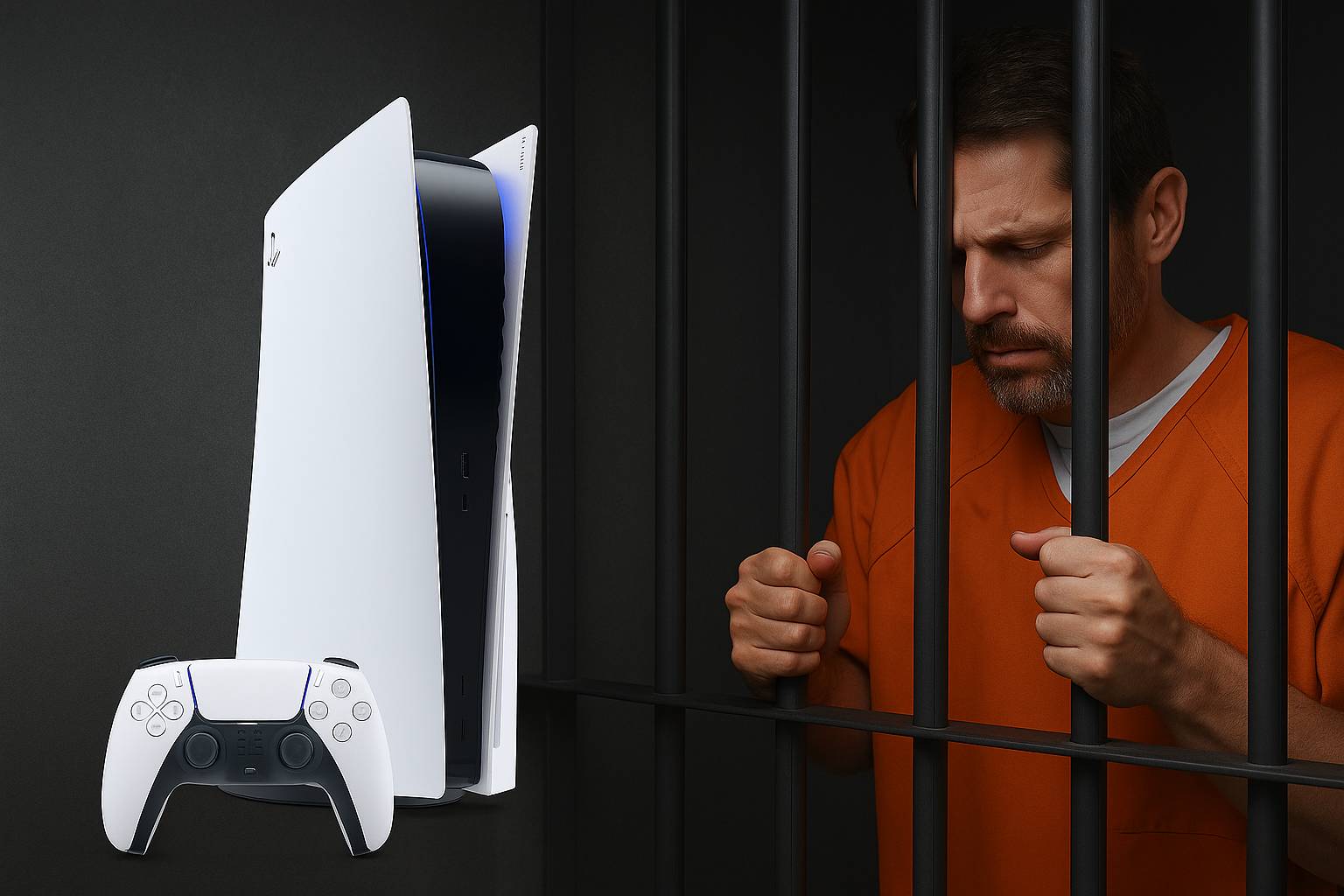

Le 9 septembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’État français à indemniser un détenu dont la console de jeux vidéo avait été endommagée lors d’un transfert entre établissements pénitentiaires.

Le montant du dédommagement : 200 €. Modeste, certes, mais symboliquement lourd de sens. Car en reconnaissant la responsabilité de l’administration pénitentiaire, le tribunal a rappelé un principe fondamental : même privé de liberté, un détenu conserve certains droits sur ses biens personnels.

📦 Les faits : d’un transfert banal à un jugement inattendu

En août 2022, un prisonnier de la maison d’arrêt de Châteaudun (Eure-et-Loir) est transféré vers le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran (Loiret).

Pendant le trajet, ses effets personnels – soigneusement listés dans l’inventaire obligatoire – subissent des dommages : console abîmée, manette manquante, disque dur endommagé.

À son arrivée, le détenu constate les dégâts et saisit l’administration pour réclamer réparation. Mais sa demande est rejetée sans suite.

Refusant d’en rester là, l’homme décide alors de saisir la justice. Et contre toute attente, le tribunal administratif d’Orléans lui donne raison.

Les juges estiment que l’administration pénitentiaire a failli dans sa mission de préserver l’intégrité des biens placés sous sa responsabilité. Une faute d’organisation est reconnue : l’État est condamné à indemniser le préjudice matériel à hauteur de 200 €.

⚖️ Pourquoi cette décision fait débat

1. La responsabilité de l’État

En droit administratif, l’État doit répondre des fautes de service de ses agents, y compris dans les établissements pénitentiaires. Cette décision n’est donc pas une « faveur » faite à un détenu, mais l’application stricte du droit.

C’est ce qu’expliquent plusieurs juristes : « En détention, les biens personnels autorisés relèvent de la garde de l’État. S’ils sont détériorés du fait d’un manquement, le détenu peut légitimement demander réparation », résume un avocat au barreau d’Orléans.

2. Une indemnisation symbolique

Le montant alloué – 200 € – est bien inférieur à la somme réclamée par le détenu (460 €).

Mais au-delà de la somme, cette affaire marque une reconnaissance du droit au respect du patrimoine personnel en milieu carcéral, un point souvent méconnu du grand public.

3. Une polémique morale

Sur les réseaux sociaux, l’affaire fait déjà grincer des dents.

Pour beaucoup, il s’agit d’un symbole de la déconnexion entre justice et réalité : « Pendant que des victimes attendent des indemnisations pendant des années, on rembourse une console en prison », s’insurge un internaute.

D’autres, en revanche, rappellent que « le droit reste le droit », même derrière les barreaux, et que l’État n’est pas au-dessus de la loi.

🎮 Les consoles en prison : un luxe très encadré

Les consoles de jeux sont bel et bien autorisées dans certaines prisons françaises, mais sous conditions strictes :

elles sont achetées via la « cantine pénitentiaire », sorte de supermarché interne ;

elles n’ont pas accès à Internet ;

les jeux violents ou jugés inappropriés, comme le futur GTA 6, sont interdits.

Ces mesures visent à maintenir un équilibre : permettre un minimum de divertissement pour éviter les tensions, tout en gardant un cadre de sécurité strict.

Selon certains surveillants, les consoles ou les jeux servent parfois d’outil de gestion du stress et du comportement, notamment dans les longues peines.

🗣 Réactions et débats

Cette décision relance une vieille question : jusqu’où doivent aller les droits des détenus ?

Les défenseurs des droits de l’homme y voient une victoire du principe d’égalité devant la loi.

Mais pour d’autres, c’est une dérive bureaucratique et morale : « On marche sur la tête », commente un ancien magistrat pénaliste.

Cette affaire illustre le dilemme français entre justice de principe et justice de perception : d’un côté, le droit administratif agit selon la règle ; de l’autre, l’opinion publique juge selon l’émotion.

🧩 Conclusion : une manette, mais un vrai sujet de société

Derrière l’anecdote de la console se cache une réalité complexe : la prison n’efface pas le droit.

Cette décision, aussi surprenante soit-elle, rappelle que la France reste un État de droit, même face à ceux qu’elle enferme.

Mais elle révèle aussi le fossé grandissant entre les citoyens et leur justice, accusée tantôt d’excès de rigueur, tantôt d’excès d’indulgence.

Une chose est sûre : cette manette cassée aura réussi à déclencher un débat bien plus large que sa simple valeur de 200 €.