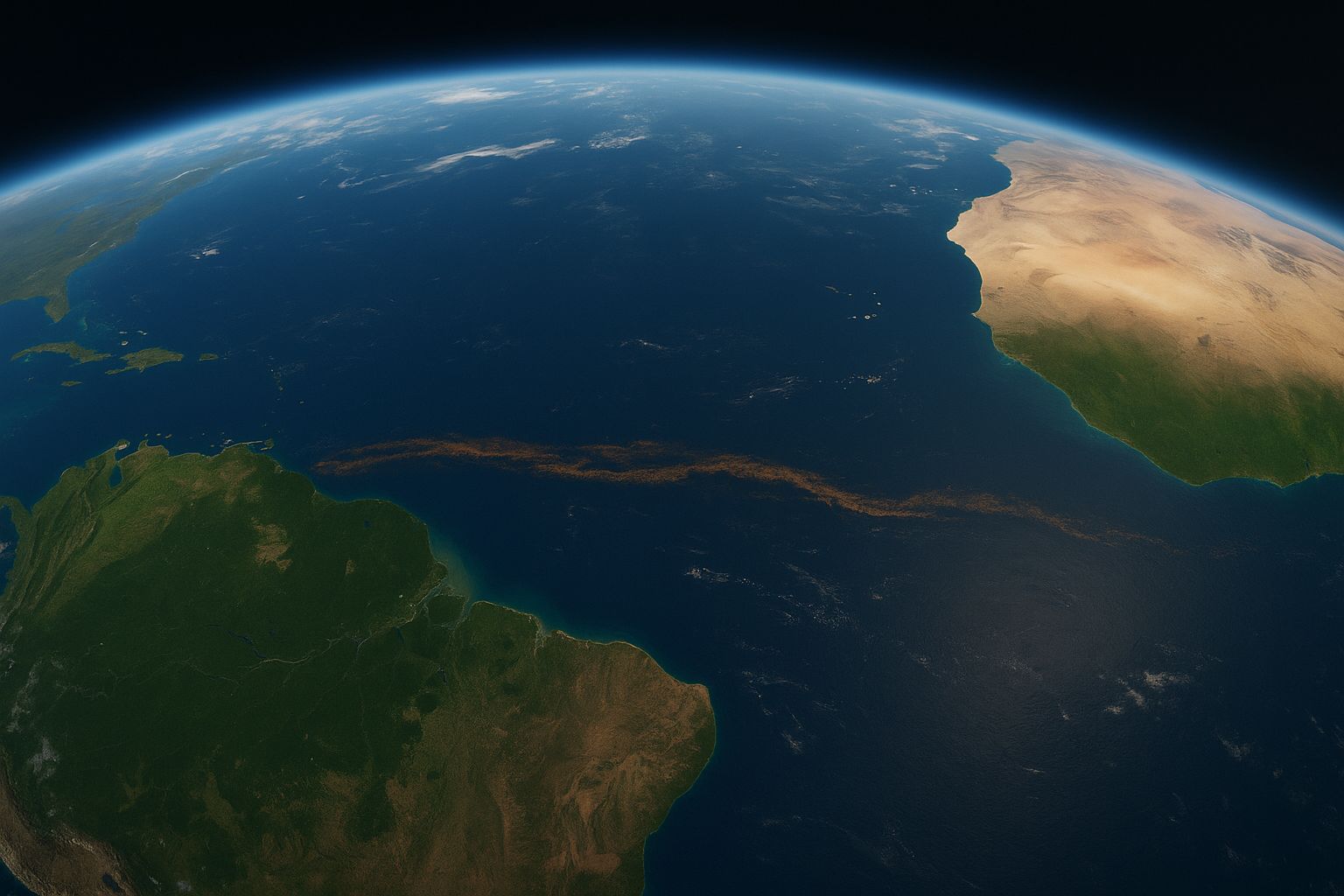

Vue depuis les satellites, elle ressemble à une cicatrice sombre qui déchire l’Atlantique. Un ruban brun long de près de 9 000 kilomètres, reliant les côtes d’Afrique de l’Ouest jusqu’au golfe du Mexique. Ce phénomène, aujourd’hui connu sous le nom de Grande Ceinture de Sargasses de l’Atlantique (GASB), intrigue les chercheurs autant qu’il alarme les riverains. Il y a encore quinze ans, personne n’avait imaginé une telle prolifération. Désormais, elle est devenue une réalité annuelle qui bouleverse les écosystèmes et les sociétés humaines.

Quand l’océan se nourrit de la terre

Autrefois confinées dans la mer des Sargasses, ces algues brunes n’étaient qu’une curiosité marine, un refuge pour les tortues et les poissons. Mais depuis les années 2010, elles se multiplient de manière incontrôlée. Les chercheurs pointent du doigt les excès venus de la terre : engrais agricoles lessivés par les pluies, eaux usées rejetées en mer, dépôts atmosphériques transportés par le vent. Le fleuve Amazone joue un rôle majeur dans cette histoire. Ses crues charrient vers l’océan des tonnes de nutriments qui dopent la croissance fulgurante des sargasses. Ajoutez à cela un Atlantique qui se réchauffe, et l’équation devient explosive.

Selon une étude publiée dans la revue Harmful Algae, la teneur en azote contenue dans ces algues a bondi de plus de 50 % en quarante ans. Résultat : dans des eaux riches en nutriments, leur biomasse peut doubler en moins de deux semaines. Transportées par les courants, elles s’agrègent, formant cette gigantesque ceinture flottante que les satellites n’avaient jamais observée auparavant.

Des plages asphyxiées, des habitants inquiets

À première vue, ces forêts marines flottantes semblent inoffensives. Elles servent même d’habitat à plus d’une centaine d’espèces, rappelle la NOAA, l’agence américaine océanographique. Mais lorsque les sargasses atteignent les plages, le décor change brutalement. Leur décomposition libère du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique qui dégage une odeur d’œuf pourri et provoque maux de tête, irritations et troubles respiratoires. Dans certaines îles des Caraïbes, la vie quotidienne est bouleversée. Les pêcheurs voient leurs filets envahis, les hôtels doivent fermer des plages impraticables, et les municipalités dépensent des fortunes pour tenter de les évacuer.

Les sargasses ne se contentent pas de gêner les touristes. En asphyxiant les récifs coralliens et en privant les eaux de lumière et d’oxygène, elles créent de véritables zones mortes. Pire encore, elles émettent du méthane et d’autres gaz à effet de serre en se décomposant, ajoutant une couche supplémentaire au casse-tête climatique.

Le signe avant-coureur d’un basculement planétaire ?

Les chercheurs sont catégoriques : la GASB n’est pas un simple accident naturel. Elle est le résultat direct des activités humaines, combinées aux bouleversements climatiques. « C’est un nouvel indicateur de l’impact global de l’eutrophisation », expliquent les experts du Harbor Branch Oceanographic Institute en Floride. Autrement dit, l’océan tout entier se trouve désormais façonné par nos excès de nutriments.

Et la question qui se pose est vertigineuse : l’Atlantique est-il le premier à donner le signal d’alerte, ou bien assisterons-nous demain à des marées brunes comparables dans d’autres régions du globe ? Les scientifiques appellent à une réponse internationale, mais les moyens restent dispersés, et les solutions locales peinent à suivre le rythme des échouages.

Entre urgence et responsabilité

La Grande Ceinture de Sargasses est plus qu’un phénomène marin. C’est un miroir tendu à notre époque, révélant la fragilité des équilibres entre la terre et la mer. Derrière l’image spectaculaire d’un ruban brun visible depuis l’espace se cache une réalité plus sombre : des écosystèmes menacés, des populations touchées dans leur santé, des économies fragilisées.

Les chercheurs sont clairs : réduire la prolifération passera par une meilleure gestion des apports de nutriments, un contrôle des rejets agricoles et urbains, et une coopération internationale à la hauteur du défi. Mais tant que l’on hésite entre réaction d’urgence et politiques durables, la ceinture continue de s’allonger, comme une cicatrice qui ne cesse de rappeler notre responsabilité dans l’avenir des océans.